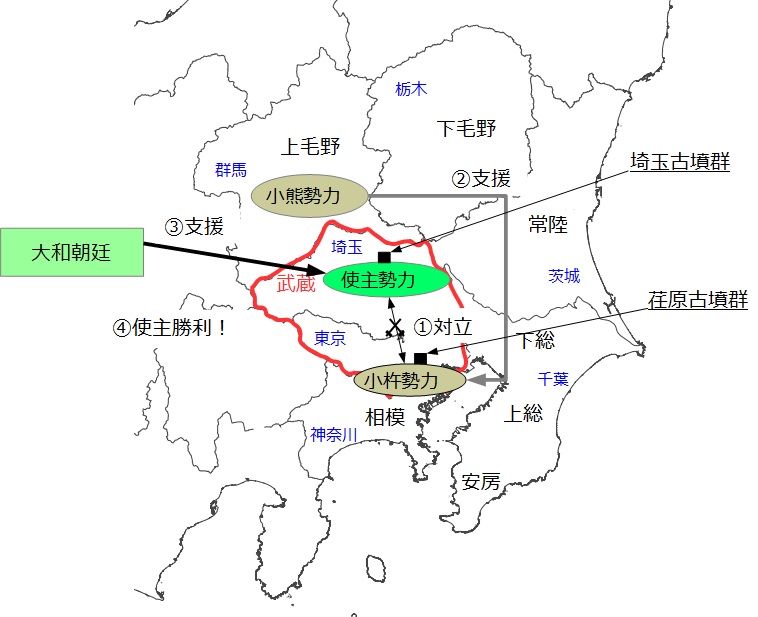

日本書記によると、AC530年頃、”武蔵国造の乱”が起こりました。経緯は次のようです。

武蔵国造の地位をめぐって、武蔵国の有力豪族である小杵(おき)と使主(おみ)は、

長年争っていました。小杵は、険悪な性格で上毛野の有力豪族の小熊(おぐま)の支援を受け

使主殺害を企てました。しかし、この企てを事前に察知した使主は、大和朝廷に助けを求めました。

大和朝廷は、使主を武蔵国造とすると定め、小杵を打倒しました。

小杵の本拠地は、武蔵国南部と考えられており、彼ら一族のお墓は、荏原古墳群(亀甲山古墳、や

芝丸山古墳など)と考えられています。

使主の本拠地は武蔵国北部と考えられており、彼ら一族のお墓は、埼玉古墳群

と考えられています。埼玉古墳群の二子山古墳は、使主のお墓との説もあります。

この乱が発生した頃はまだ、大和朝廷の全国統一は不完全で、朝廷は各地域の

有力豪族達の力の均衡の上に成り立っている政権でありました。

大和朝廷は、”武蔵国造の乱”を利用して、小杵を打倒し、それを支援した大国の上毛野

国を抑える事に成功し、武蔵国は、使主を通じた支配を強める事に成功しました。

大和朝廷はこのような方法で全国統一を着々と進めていたと考えられます。

AC500年ごろからAC600年ごろの間で、荏原古墳群が縮小し、埼玉古墳群が大きく成長

している事は、このストーリーが事実であった事を裏付けるものと考えられます。

武蔵国造の乱(誰でも読めます)

ストーリー

ストーリー

コメント